當雷軍在發布會現場說出“沒有三十幾萬絕對下不了臺”時,臺下的媒體席罕見地沒有爆發出慣常的驚嘆。

比起一年前SU7發布時“重新定義汽車工業”的激進,小米YU7的登場帶著一種刻意的收斂——激光雷達全系標配卻絕口不提智駕功能,性能參數直逼超跑卻強調“優雅造型”,甚至連對標ModelY的宣言都少了幾分火藥味。

這種克制,究竟是雷軍的戰略轉向,還是小米汽車對市場的重新審視?

發布會的“失語”

5月22日的北京國家會議中心,雷軍的演講風格發生了明顯轉變。

曾經那個金句頻出的“雷布斯”,在介紹YU7時頻繁使用“克制”的表述:講到座椅時,他特意強調“不和哪款豪車比”;提到輔助駕駛,僅羅列硬件參數而未涉及功能演示;甚至連續航里程和加速性能,也只是用“達到行業領先”一筆帶過。

這種“失語”與SU7發布會形成鮮明對比——彼時雷軍曾用“50萬以內最好的轎車”引發全網熱議。

智駕宣傳的急剎車尤為值得玩味。YU7搭載的英偉達Thor芯片+激光雷達硬件組合,算力達到700TOPS,硬件規格遠超ModelY,但雷軍僅用“全系標配端到端輔助駕駛”一句話帶過。

這種克制一方面源于4月工信部的新規,要求車企禁用“高階智駕”等易誤解詞匯,但更深層的原因或許是小米對用戶教育的策略調整。當然也許是當行業都在炒‘城市NOA’時,小米選擇回歸硬件本質,反而更顯底氣。

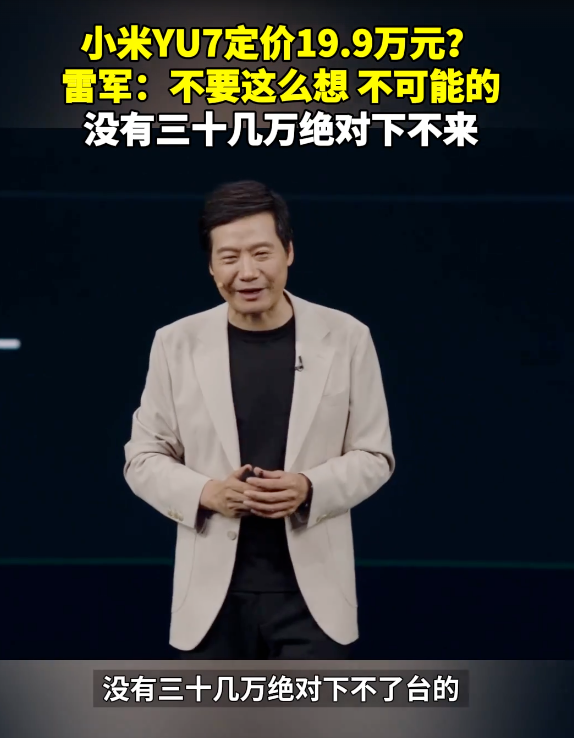

面對19.9萬的網傳定價,雷軍的回應帶著罕見的嚴肅:“不要這么想,不可能的,對標ModelY的配置,沒有三十幾萬絕對下不來。”這種直接否定低價預期的做法,與新勢力慣用的“價格屠夫”策略截然不同。

結合SU7上市后加價提車的現象,小米顯然有意為YU7建立“價值錨點”——不是靠低價搶市場,而是用配置和性能定義新基準。

產品定義的取舍,在性能與實用間走鋼絲?

站在YU7實車面前,你會發現雷軍的克制滲透在每處細節。4999mm的車長搭配3000mm軸距,勾勒出接近轎跑的低矮車身(1608mm車高),前機蓋的風道和電動內翻式門把手透著法拉利FUV的設計影子,但尾翼、環形燈與擴散器的組合又保留了小米的家族特征。

這種“致敬與創新并存”的設計語言,比起SU7的激進更顯成熟。

內飾的商務化轉向可能讓年輕用戶意外。新增的橙棕色內飾采用Nappa真皮材質,縫線工藝堪比豪華品牌,但也被部分媒體評價“與運動定位略顯違和”。

相比之下,小米天際屏全景顯示HyperVision更具顛覆性——這塊投射在前擋的“虛擬儀表”,將導航信息與路面實景融合,視線無需頻繁切換,實測工程樣車雖有視角偏差,但量產版的優化值得期待。

三電配置藏著克制的激進。單電機后驅版835km續航(CLTC)、雙電機高性能版3.23秒破百,數據直逼百萬級豪車,但雷軍特意強調“800V平臺是標配但現階段體驗差異不大”。

小米已開始引導用戶關注配置的實際價值。

更關鍵的是,2200兆帕熱成型鋼的全球首發量產,將側面防撞梁強度提升40%,這種看不見的安全投入,遠比噱頭配置更顯造車誠意。

不打價格戰的底氣從何而來?

YU7選擇在2個月后登場,顯然經過精心測算。目前SUV領域,ModelY以絕對的優勢保持斷層領先,而樂道L60、智界R7等一眾競品的累計銷量均未突破3萬輛。雷軍直言SUV市場高手如林,但YU7的底氣來自三方面:

硬件標配策略形成差異化壁壘。YU7全系標配的做法堪稱“降維打擊”。硬件預埋看似增加成本,但避免了用戶選裝焦慮,長遠看反而降低營銷成本。這種思路與特斯拉極簡配置表異曲同工。

產能規劃的克制或許是關鍵。小米一期工廠年產能15萬輛已超負荷,二期工廠雖在年中投產,但初期仍需優先消化SU7積壓訂單。這種“饑餓營銷”看似被動,卻意外成就了SU7的保值率神話(二手市場溢價率超10%)。YU7早期交付周期預計長達40周,反而可能復制SU7的“稀缺效應”,避免新勢力常見的“上市即降價”困局。

情緒價值的精準拿捏最見功底。比起競品強調“科技感”或“性價比”,小米深諳年輕用戶心理——電動前機蓋、內翻門把手這些“儀式感配置”,看似無關性能卻能帶來社交談資;而“陸地戰車,御風而行”的命名,既呼應性能又暗合用戶對“掌控感”的追求。

正如一位試駕媒體所說:YU7的加速快感不如SU7炸裂,但豪華感和細節體驗更均衡,適合那些想‘低調炫技’的用戶。

克制背后的野望,小米在下一盤什么棋?

雷軍的克制,更像是小米汽車從“攪局者”到“破局者”的角色轉變。當SU7用性價比撕開20萬市場缺口后,YU7需要完成更艱巨的任務——在更高端市場建立品牌認知。

這種轉變體現在三個層面:

從“5年1000億研發投入”到“未來5年再投2000億”,小米的技術宣言不再局限于參數堆砌,而是強調“核心技術自研”。

YU7搭載的V6sPlus超級電機,功率密度達到6.2kW/kg,雖未明說但已超越特斯拉ModelY的電機水平。這種用數據說話,讓用戶感知的策略,比口號式宣傳更具說服力。

SU7的用戶以科技極客為主,而YU7的目標人群更偏向“新中產家庭”。后排可調靠背、5檔透光天幕、前備箱容積(100L+)等細節,都在向家用場景妥協。

但3.23秒破百和空氣彈簧的保留,又滿足了“奶爸車也要有駕駛樂趣”的潛在需求。這種雙重人格的產品定位,試圖精準擊中30-40歲用戶的消費心理。

結語:

克制是更高級的進攻。從SU7的“顛覆者”到YU7的“平衡者”,雷軍的克制背后其野心在發布會現場若隱若現。

當他提到 "未來 5 年再投 2000 億研發" 時,指向的是更遠大的智能出行生態目標。YU7也許只是這場戰役的先鋒,真正的主戰場在自動駕駛、車路協同、能源管理等更廣闊的領域。

這個曾用 1999 元手機改寫行業規則的男人,正在用同樣的勇氣挑戰智能汽車時代游戲規則。

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號