摩拜/ofo很公益?終歸還是場要掙錢的生意

作者:車仔面 標簽:摩拜 ofo 公益 2017-10-18 15:25:59

摩拜的小橙車、ofo的小黃車、小鳴的小藍車、以及微信疑似內測的小綠車,今年十月起,這些五顏六色的共享單車必然在你的生活圈里怒刷了存在感,大有復興“自行車大國”名號之勢。大家對于這種蹭移動互聯盛風的新事物有贊有彈,有人稱這是綠色出行的公益事業,值得怒贊;也有人說這是變相圈錢的伎倆,見慣不怪。租賃單車是否公益、建立初心是否純粹難以輕易定論,汽車科技頻道認為其終歸還是一場生意,既然認定是生意,那么我們更關心這場生意怎么去盈利。

閱讀文章前,希望你也有如下共識:

1| 摩拜單車、ofo單車均未實現大面積盈利。

2| 公益并非等同免費,公益只是不把利潤最大化作為首要目標,不等同不盈利。

3| 退一萬步來說,即便是打著“公益”幌子,只要能方便大家出行的商業行為,終歸是件好事。

▍這是一筆雙利的買賣

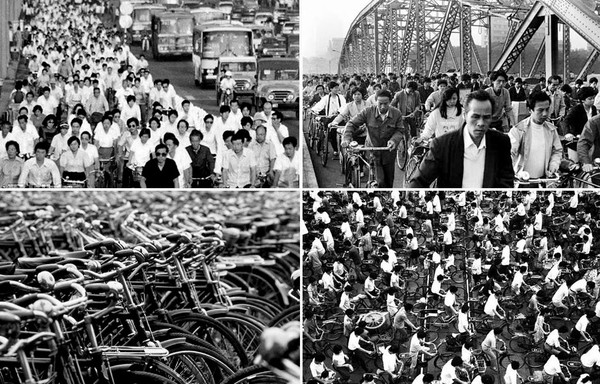

先來看看單車在咱們國家的角色演變吧,我們曾被譽為自行車大國,而隨著公交、地鐵等現代公共交通的普及,自行車由原來的“個人出行工具”逐步地演變成“健身工具”,根據天津自行車電動車行業協會的數字顯示,2006-2008年期間,天津的單車產量為4000萬輛以上,而到了2009年則降至3474萬輛,直到兩年后的2011年,就沒有到4000萬輛這個水平線上來。

與此同時,根據2013年統計數據顯示,人口約為74萬人的阿姆斯特丹單車擁有量達到驚人的70萬輛,其中有40%的居民騎車上班。若按照這比例來看,所謂的自行車大國早已“易主”了。換句話說,自行車不再是我們日常依賴的出行工具。

以前都是黑色調的老鳳凰自行車

即便如此,我們日常中短途出行的場景需求依舊存在,但我們并不會輕易去購買一輛自己的自行車,你更多地會去考慮自行車是否有地方停放?停放的位置是否安全?而隨借隨還的共享單車恰好滿足這種需求。不論是摩拜還是ofo都巧妙地將這種丟車風險從使用者身上轉移掉,這些因素促使共享單車受捧。嗯,龐大的需求早已被各大金主靈敏的嗅覺察覺,于是有了這些資本運作:

| 摩拜單車:截至2016年9月,已經完成超過1億美元的C輪融資,由高瓴資本、華平投資集團領投,多家機構跟投,包括紅杉資本、啟明創投和摩拜單車早期投資方 。

| ofo單車:截至2016年10月,已經完成共計1.3億美元的C輪融資,分別包含滴滴、美國對沖基金Coatue、順為資本、中信產業基金等多家投資方。

| 小鳴單車:截至2016年10月,官方宣布完成B輪融資,融資金額與投資方均未對外公布,但其在天使輪、A輪已經累計融資達1億多元人民幣。

| 優拜單車:截至2016年10月,融金金額為數千萬元人民幣,投資方為中路資本、初心資本、點亮資本、火橙資本。

現在出現多彩的分享單車

顯然,繼網約車之役后,共享單車已成為投資界的新寵兒。對于這樣一場便民的出行工具,再加之資本的火拼,著實讓人重新回到滴滴與快車、Uber燒錢肉搏的日子,當然,共享單車的單次費用并不會很多,給予我們更多的不是省錢,而是方便。

● 摩拜CEO王曉峰:摩拜既不是公益項目,也不是完全盈利項目,而是介乎兩者之間,這是一個社會意義大于經濟意義的項目。

總之,這是一場利于大家出行又能掙錢的生意。

▍這些有顏色的單車怎么盈利?

說到盈利,必然得先聊聊成本,這種新型的共享單車的優勢在于隨時隨地借還車,意味著其最大的成本支出在于單車的投放量與維護成本。摩拜單車屬于高成本、低維護的單車,而ofo等單車則屬于低成本、高維護的單車。

當我們耳紅臉赤地討論著一輛3000元成本的摩拜單車(第1代)得多久才回收成本、值不值得時,你就真的默認了它們只是單純地靠租賃費盈利,然而并非這樣。

半小時1元或0.5元的租賃費,說實話,對于摩拜這種重資產模式,連單車硬件成本都難以回收,更別說背后的運營成本、人力成本。而對于ofo一眾普通單車而言,單車成本可在短期時間內回收成本(ofo官方數據:每車每天使用率達10次以上,兩月即可回收單車成本),但是若只依靠那點租賃費去盈利,你覺得各路投資方會埋單嗎?

摩拜推出前曾在內部討論過租賃費的討論,從最初的10元/次、5元/次到最終的1元/半小時定價,降低租賃門檻的原因在于讓大家持續保持著租單車的習慣,換句話說是保持足夠數量的活躍用戶。

汽車科技頻道認為:以往賣輛單車給你也就賺了單輛車的利潤,而現在租輛單車給你則有可能賺了一個“入口”,而這個“入口”就是在每個大城市里都擁有百萬量級的用戶量。

摩拜王曉峰曾毫不隱晦地說,當你擁有千萬或上億級用戶量時,最后想不掙錢都難。可見共享單車一樣是以用戶量為王。

那么共享單車未來的商業模式如何?

● 摩拜創始人胡瑋煒:摩拜未來盈利三個途徑,一為政府財政補貼;二為廣告費用;三為押金與預存費產生的利息。

而ofo方面,根據相關投資人受訪時表示,出租費與廣告費是未來盈利點。

顯然,通過政府補貼是共享單車的最好盈利模式,即為PPP模式(Public-private Partnership,公私合作關系,是一種政府和社會資本在公共基礎設施合作中的一種項目融資模式),且已有成功案例作為參考,例如北京地鐵四號線的建設運營就是基于這種模式而生,引進了港鐵公司的投資和運營管理經驗。

而共享單車作為公共交通的補充,同樣很有必要介入政府的財政支持,這主要是出于兩層原因考慮,一來許多城市自建有單車租賃設施, 但由于其辦證手續繁瑣、有固定借還點,以致使用率不高,顯然摩拜、ofo等更加勝任這個角色;二來,租賃單車本身需要政府支持與規范管理,例如增設停車區、規劃單車專用道等等。

以廣州為例,市內一家公共單車企業即便日均租車量高達25000人次,但在3年運營時間內卻累計虧損了5000萬元人民幣,其原因在于產品后期維護壓力大、網點難以鋪開。目前共享單車與它們的根本區別在于“無樁”(無固定借還點),擁有與生俱來的優勢。

另外,用戶規模化必然帶來不錯的廣告效益,共享單車用戶群遍及社會主要的消費群體,共享單車本來就自帶“綠色”、“環保”等天然標簽,品牌間的互動或跨界營銷或許能帶來可觀的廣告收益,其單車車身或APP啟動界面就是最好的廣告載體。

而對于押金所形成的現金流亦是非常驚人,已注冊并持續使用的用戶,一般都不會輕易退還押金,這就意味著其所積累押金總額維持在相對穩定的水平,可獲取利息或進行其他風險投資。

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號