車手粉絲多可獲加速權 電動方程式也娛樂至死?

作者:車仔面 標簽:電動方程式 電動賽車 2017-10-18 15:25:41

下個月,FE(全稱“Formula E”,電動方程式錦標賽)香港站即將舉行,所以今天和大伙聊一下FE。FE自2014年創(chuàng)立以來,現在舉行的是第三個賽季,然而,相比起F1(世界一級方程式錦標賽),大家對FE還是比較陌生。除了純電力驅動明顯特征外,FE被注入了更多的娛樂元素,例如粉絲多的車手在比賽中竟然可以獲得“加速道具”一次!那么問題來了,FE只是蹭汽車電動化風口上的賺錢把戲呢?還是真能推動電動汽車進步的頂級賽事呢?

FE是這樣介紹自己的:

國際汽聯電動方程式錦標賽是由國際汽聯創(chuàng)辦的首個全電動單座賽車系列賽。Formula E將目光著眼于未來汽車工業(yè),為電動汽車的研發(fā)提供平臺,培養(yǎng)公眾對電動汽車及清潔能源和可持續(xù)發(fā)展的認知。我們將圍繞能源、環(huán)境和娛樂三個核心理念,將設計、技術、運動、科技、音樂與娛樂相結合,Formula E將被打造成為一場駕馭電動未來的賽車盛事。

“娛樂”被明確地定為FE的核心理念之一,這就決定了FE不只是單純地競速比賽,而它更像是一場競速游戲,這種比賽額外樂趣讓舉辦城市以及市民們更愿意去認識并接受它。

在香港中環(huán)鬧市舉行大規(guī)模的賽車比賽并不多見,據報道,正是電動方程式賽車噪音小且零排放,FE香港站的籌備工作并沒有遇到太多阻力。在眾多汽車賽事里,也只有FE憑借“綠色環(huán)保”的旗號能在寸金寸土的香港鬧市中飆車了。

FE生來電動,就連在FE賽道上行駛的安全車也是寶馬i8電動車。

▍去看FE是一種什么體驗

不可否認的是,FE賽車速度數據并不遜色,3秒內即可完成0-100km/h加速,比賽中介于220-250km/h之間的最高時速,足以讓你瞬間看不到車尾燈。那么看一場FE賽事的觀感與其他方程式賽事的的觀感有啥不同呢?

所謂觀感,也就在于視覺與聽覺上的差異。

賽車聲音差異

在聲音方面,眾所周知,家用電動車與普通燃油車對比,低噪音是電動車的優(yōu)點,然而這優(yōu)點在允許發(fā)動機盡情嘶吼的賽道上卻是個不小的吐槽點。FE賽場上,疾馳的電動方程式賽車僅發(fā)出80分貝的噪音,相當于普通燃油車以120km/h速度行駛時所發(fā)出的噪音分貝數,這就顯得太溫柔了。

大家還記得2014年FE揭幕賽北京站的車禍嗎?在最后一個彎道,位于第二名的尼克·海德菲爾試圖超越第一名的尼古拉斯·普洛斯特,結果發(fā)生嚴重碰撞事故,當時雙方分別指責對方。事后,尼古拉斯·普洛斯特發(fā)推特承認自己承擔主要責任,他表示當時他并沒有意識到有人要超車。結果,眾多車迷調侃稱:都怪電動方程式沒聲音(聲音小),導致了尼古拉斯·普洛斯特判斷失誤。當然,這一點我猜后續(xù)比賽可能會添加虛擬轟鳴聲音效加以改善。

馬力限制被縮水

FE采用統一的動力單元,在練習賽與排位賽功率上限為270馬力,而在正賽,即便是激活了粉絲加速特權后,功率仍被限制為180馬力,且大多數比賽功率上限為150馬力;而F1比賽功率可達650-700馬力。F3(三級方程式賽車)的比賽功率為 170馬力。直接反映到觀眾的感受便是,速度還不夠F1快。所以從馬力角度來看,FE與F3在同一級別。

賽車外觀差異

細心的觀眾會發(fā)現,來自兩支不同車隊的FE賽車,差異僅在于車漆涂裝,外觀結構與細節(jié)方面幾乎是一摸一樣的(所有參賽車統一外觀設計);而F1則可以在規(guī)則內可自主設計空氣動力套件,在外觀上更顯個性。這可以看出FE賽車的“標準化”比F1更為嚴格。另外,因FE賽車采用了純電力驅動,故FE賽車手頭部后方沒有真正的進氣口,取而代之的是鏤空的凸造型部件。

比賽賽道的差異

賽道有多重要?一些車迷甚至將賽道作為影響比賽觀賞性的主要因素。FE大多數采用的是城市道路,有不少分站是直接用舉辦城市原有道路進行比賽。而F1一般都有專用的賽車場。這就決定了FE比賽路段并不能像F1專業(yè)賽段一樣,有變化多樣的發(fā)夾彎、起伏變化的路面。就拿FE首個賽季的北京站來說,由于北京道路一般以井字分布,故北京站賽道大體為正方形輪廓,為了保持足夠的觀賞性,只好勉強多繞路,從而增添多幾個彎道。而F1一般都是在專業(yè)賽車場進行比賽,道路的規(guī)劃與設計都是出自大師之手,賽道中的彎道角度、坡度等變化仿佛每一米都在調動了賽車的動感,將比賽觀賞性調教至最佳。

進站策略差異

進站策略講究的是在恰當的時間去完成能量補給或輪胎更換等操作,FE采用純電力驅動帶來最明顯的變化是,比賽中電量的損耗是不會改變電池的重量;油量消耗則會改變油箱的總重量。故F1在2010賽季之前,油箱剩余油量曾是調整進站策略的關鍵決定值(自2010賽季,為了減少進站時間,F1官方取消了進站加油,未來的2017賽季將會恢復進站加油),即便取消了進站加油的規(guī)定,油箱的設計或比賽所需的加油量也是個很大的學問,這很考驗技術團隊與車手的準確判斷,一有失誤便斷送優(yōu)勢,這是資深車迷津津樂道的談資。然而FE賽車在比賽中是不允許中途充電(話說充電速度也是呵呵),故FE賽車進站后是直接更換一輛充滿電的、相同的方程式賽車重新出發(fā)。對比之下,FE很大程度上弱化了進站策略的重要性,從而影響了比賽的觀賞性。

比賽日程的差異

由于FE大都在城市道路比賽,為了不增加舉辦城市的的交通壓力,FE的練習賽、排位賽以及正賽都被壓縮至一天完成,意味著車手沒過多的休息調養(yǎng),觀眾要看完所有比賽的話,不得不說也是一次難忘的煎熬;F1的練習賽、排位賽到正賽,一般都是隔天進行,共計三天。

▍FanBoost粉絲加速:你以為戴著頭盔的車手就不用顏值嗎?

在NBA賽事里,為了增加與球迷的互動性,在賽季中段都會舉行盛大的全明星周末,代表東西部出戰(zhàn)全明星正賽的球員均是由廣大球迷票選出來的結果。

FE似乎在NBA里偷了師,設立了粉絲加速特權。根據規(guī)則,車迷們在比賽前可以為自己喜愛的車手進行投票,每場比賽開始前20分鐘公布票選名單,排名前三的車手在當次比賽中可獲取一次“粉絲加速”特權,這前三名車手除了首圈外,在任何時候都可以手動啟動方向盤背部左端的激活按鈕,激活后,賽車動力輸出由原來的133kw(180馬力)瞬間提升至200kw(270馬力)!加速時間持續(xù)5秒,這提升20%的動力足以幫助車手至少完成一次超車,并改變最終名次,這種特權在分秒必爭的賽車比賽里是很是罕見的。

如上圖,FE車手塞納在一次比賽中,趕在彎道之前激活了粉絲加速的按鈕后,變道、右移、提速、完成超車!這種感覺好比跑跑卡丁車跑上加速道所產生的快感一樣。

粉絲加速機制讓粉絲們在賽事里擁有更多話語權,他們第一次意識到他們的力量甚至可以影響比賽的最終結果,這必然強化了他們的參與感。當然,粉絲加速難免遭受爭議,有小部分人認為有失公平,畢竟像NBA票選全明星只是參加一場娛樂性質更強的全明星表演賽,并不會影響到球隊任何一場球的賽果,但FE的粉絲加速會影響每一站的賽果,甚至會左右車隊未來選擇車手的取向,例如更傾向于擁有個人魅力的車手,而不是技術更好的車手。但也有人覺得粉絲加速就是FE的獨特魅力所在,這要求車手不僅僅要擁有高超駕車技術、強壯的體格,還要求車手必須主動去展現自己另外一面,例如通過社交平臺分享有趣的照片或話題,讓更多的人去認識你、去支持你。這個角度看來,車手與粉絲的聯系會顯得更加密切。

另外,每分站會場都會設立電動村的嘉年華,在FE里,電動村一定是車手與車迷都十分愿意去的地方,車手可以趁機圈粉拉票;而車迷們可以近距離見到車手,簽名、合照、購買各種紀念品等等。這種場面是不是有點像簽售現場?試想一下,要是“國民岳父”韓寒或“不老男神”林志穎轉戰(zhàn)FE的話,那么其他車手只好吃點虧了。所以,你現在還會以為戴著頭盔車手就不用顏值嗎?

▍以F1為例,FE是否能推動家用電動車的發(fā)展

其實論知名度、比賽規(guī)模甚至是觀眾群的培育,FE都難以企及F1,甚至有人認為FE只不過商人們打著“環(huán)保”“新能源”的幌子圈錢的把戲,誠然世界上眾多賽車比賽都必然泡過了濃郁的商業(yè)味,賺錢盈利也無可厚非。令我們更好奇的是,這個好像芒果臺幕后操刀的FE賽事,是否能像F1對燃油車一樣作出自己的貢獻呢?

為什么會有方程式賽車

我們先從方程式賽車起源說起,所謂方程式,即是所有參賽車輛必須基于同樣的標準(包含車體結構、車身尺寸、最低重量、發(fā)動機工作容積、氣缸數量等等)進行設計,這種標準嚴格到油箱的水平寬度、輪胎間距的限制。之所以設立那么多條條框框,我覺得應該是想把方程式賽車擺在一個更純粹的技術發(fā)掘的位置,剔除多余的因素,追求更高的速度、更高的效率、更優(yōu)的空氣動力設計。過去,大半個世紀,F1給生活中量產車帶來許多實用技術,例如你現在歐美車常見到的渦輪增壓引擎、在民用車配置的燃油噴射系統與防抱死系統(ABS)、在跑車尾部看到的尾翼等等,均來自F1。同理,作為方程式賽車里以純電力驅動的FE,在推動電動車發(fā)展上被寄予更多的希望。

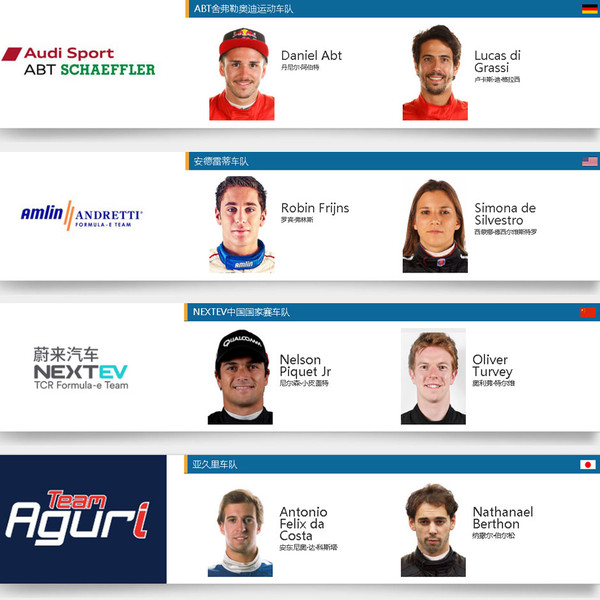

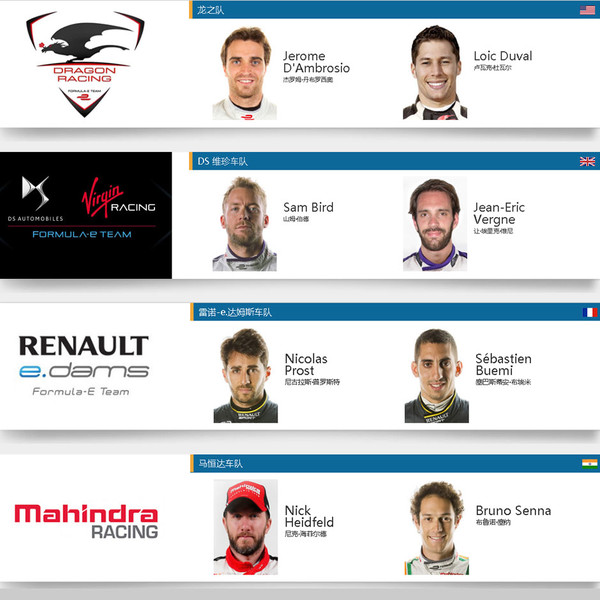

新興電動車車企扎堆FE

從目前已有的車隊來看,既有奧迪、雪鐵龍等傳統車企,亦有像蔚來汽車、樂視(LeSee電動車)等新興電動車企。在歐洲少數國家禁油令的大限之下,傳統車企謀求轉型,著手于新能源布局,目前他們更傾向于在燃油版的基礎上升級為插電式混動,這很大原因在于他們對目前的電池續(xù)航與電機技術尚不夠滿意,參與電動方程式賽車的研發(fā)有助于他們發(fā)掘更高效率的電池與電機技術;而新興電動車品牌則依靠這種賽事積累相應的數據,用于新車研發(fā)的參考數值。

FE背靠高新技術靠山

除此之外,在FE賽場上,也不乏前沿技術的身影,例如高通在無線方面的技術、米其林自帶“電子身份證”的RFID輪胎等均更愿意用于這代表著未來的FE賽車身上。

編輯點評:存在即是合理,與其說FE是趁機賺錢的把戲,還不如說它是時代的必然產物。賽事推動者自知新興的FE不能與F1相提并論,所以為它營造一個相對輕松的互動氛圍,讓大眾更愿意去認識它。如果有一天,你看到某個FE車手出現好萊塢電影中,我覺得你不必大驚小怪,他只是為了圈粉而已。

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號