汽車玻璃全掃描:老司機也不一定全懂它

作者:車仔面 標簽:汽車玻璃 2017-10-18 15:25:24

汽車玻璃也許是存在感最低的汽車部件,畢竟它的職能要求它越透明越隱形最好,要是“存在感”高了還算是什么玻璃!

汽車玻璃在安全行駛中充當著極為關鍵的角色,為了讓大家對汽車玻璃全面了解,本文極可能全面地、通俗地聊聊汽車玻璃,你所知道的或不知道的應該都在這里了。

汽車玻璃的演變史

從無到有,那就不得不說本茨先生的“奔馳1號”汽車雛形,在那個馬車盛行的時代,奔馳1號多少是延續著馬車的造型,由于該車馬力僅有0.89匹,行駛時速大概只有15km/h,也就是和現在的自行車速度差不多,這么慢的速度自然就沒玻璃什么事了,故早期的汽車是沒有汽車玻璃的。

但隨著汽車車速的提高,保證視野不受干擾促使汽車玻璃加速演變。于是汽車玻璃從一塊人工粗糙切割的平板玻璃開始演變。

夾層玻璃

真正意義上的汽車玻璃出現在1905年的福特C型汽車,那會采用的是普通平板玻璃,就是我們能想象的是平整四角的普通玻璃,雖說看上去粗糙,但它可以讓司機免遭沙塵、昆蟲的干擾。最大的Bug是在發生碰撞時,玻璃破裂會對車內人造成二次傷害。

這個Bug直到一名叫別涅狄克的法國化學家看到一則車禍新聞后得以被解決,當時他看到遭受車禍的乘客被汽車玻璃劃傷,這件事讓他回想起實驗室里的發現,他打掃實驗室時,不小心將長頸玻璃燒瓶碰摔在地,但驚訝地發現瓶子并沒有破碎,只是在表面布滿了裂紋,他究其原因,發現這瓶子里曾裝過硝酸纖維素,溶液揮發后在瓶壁形成了一層薄膜,也就是這一層薄膜維持了破裂玻璃的原有形態。

于是他研發出賽璐洛夾層玻璃,也就是早期夾層玻璃的雛形。然而這種賽璐洛夾層玻璃并不是很成功,因為用久了會發黃,于是后人在中間膜材料上不斷改進,從1928年的醋酸纖維素到現在的PVB(聚乙烯醇縮丁醛),漸漸集成了強度高、光穩定性好、不變色等優點。福特最早將安全性更高的夾層玻璃作為T型車的標配,大大推進夾層玻璃發展。

鋼化玻璃

夾層玻璃一般常用于前擋風玻璃,而側窗以及后窗則常以鋼化玻璃為主。鋼化玻璃又稱“強化玻璃”,這種玻璃表面具備壓應力,受外力時需首先抵消表層壓力,玻璃破碎時是形成類似馬蜂窩狀的鈍角小顆粒,并不會對車內人造成二次傷害。

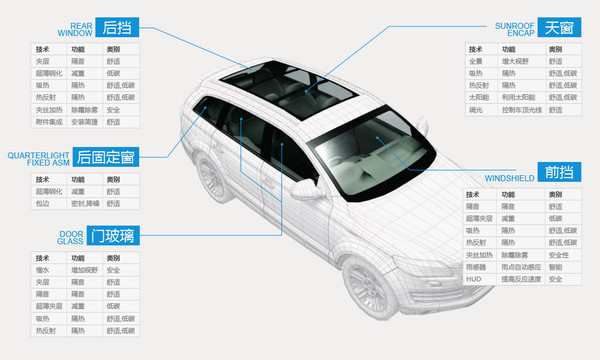

汽車玻璃就是塊智能大屏呀!

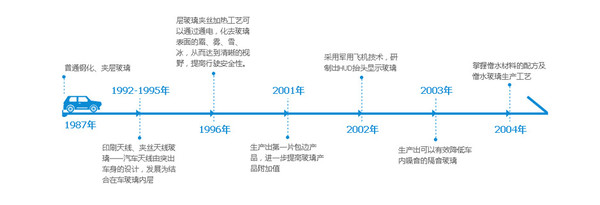

隨著汽車智能化進程的推進,掌控人類視角的汽車玻璃也不甘平淡,從下面發展進程圖可以看出,汽車玻璃在近30年來,已經越來越科技化,附加價值也日益明顯。

目前已有的高科技如抬頭顯示、利用太陽能發電等,而當無人駕駛完全解放人類雙手時,汽車玻璃則充當智能娛樂屏幕的角色。

汽車玻璃在許多概念汽車里就是一個酷炫般的存在,像智能手機一樣,可現實道路信息、可觸摸操控、甚至可以識別手指指紋。

關于汽車玻璃,你知道的不知道的都在這里

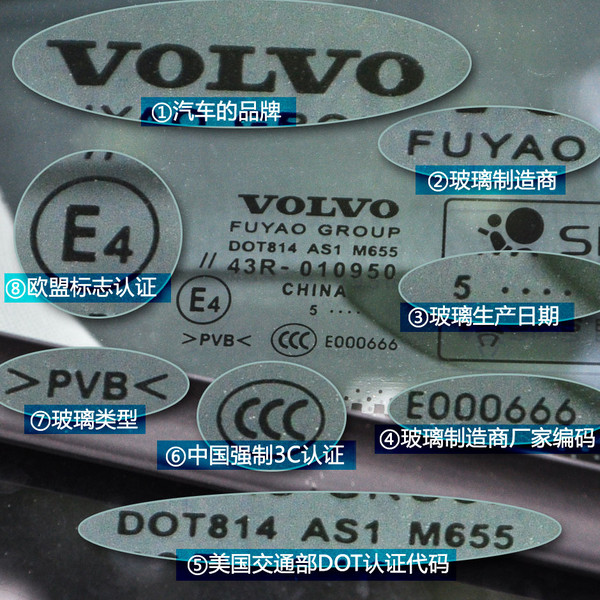

每塊汽車玻璃都有自己的“身份證”

汽車玻璃的“身份證”一般位于玻璃的左下角或右下角,你能看得懂其中的含義嗎?

如圖所示,我們以沃爾沃汽車的前擋風玻咯為例,幾乎一半的數字或代碼是與認證相關的,其中值得一提的是,歐盟標志認證是由“E”與數字組成,代表著這類汽車玻璃可以向歐洲出口,而后面的數字代表著一個國家,如例子的“E4”,它代表由荷蘭相關部門驗證,若是其他數字則代表其他歐洲國家(E1德國、E2法國、E3意大利、E5瑞典、E6比利時、E7葡萄牙、E8捷克、E9西班牙等26個國家代碼,詳情可百度“歐盟國家代碼”)。

除了這些認證外,我們就聊實用點的吧,我們看玻璃的身份證,主要還是學會看“玻璃制造商”、“玻璃類型”以及“生產日期”,我們常見的汽車玻璃制造商有中國福耀(FUYAO GROUP)、日本旭硝子(AGC)、英國皮爾金頓(PILKINGTON)、法國圣戈班(SAINT GOBAIN)、香港信義(XYG),前三個玻璃制造商比較常見,尤其是中國福耀,有人統計過,在中國每三輛汽車中就有兩部是采用福耀制造的玻璃,大家以后可以留心親測下,我平時看到大多數的廣州公交也是采用福耀的玻璃。

而玻璃類型(如圖示數7),范例標示“>PVB<”代表為夾層玻璃,中間層為PVB材料,常見的表達為“LAMINATED(夾層玻璃)”與“TEMPERED(鋼化玻璃)”。前擋風玻璃一般都是夾層玻璃,故是標記為“LAMINATED”。

最關鍵還是要學會看玻璃的生產日期。范例中的“5••••”代表著該塊玻璃的生產年份與月份,看似不明覺厲的樣子,掌握技巧你也能輕判斷出每塊玻璃的生日,數字“5”代表著年份,也有標記為“15”,兩者均代表2015年的意思,個人覺得后者會更精準些;而黑點分布有兩種情況,其一位于數字左側,代表上半年,計算公式就是7減去黑點數,得出具體月份。同理,其一位于數字右側,則代表下半年,13減去黑點數,得出具體月份。左右兩側的小黑點最多為六個。如“5••••”的換算過程就是:月份=13-4=9,生產日期為2015年9月。若“••5”則代表2015年5月生產的。

同時,通過看玻璃上的標識是選購二手車的老司機們的評定標準之一。正常情況下,全車玻璃的標志主要信息點應該都大致相同,如生產日期接近、生產商一致。如果出現不一樣的情況,則說明該車更換過玻璃,若多塊玻璃不一致,很有可能是該車曾發生過翻車等嚴重事故。

減速玻璃是什么鬼?

減速玻璃又稱“安全玻璃”,其實叫“減速玻璃”是不太嚴謹,因為這種玻璃并非可以呈現減速的視覺效果,而是保證人眼看到信息與現實的是一致的,所感受到的速度也是與實際運動速率一致,之所以叫“減速玻璃”是對應以前“加速玻璃”而言,所以大家更加傾向于“不增速玻璃”或“安全玻璃”的叫法。

之所以之前被大家廣泛地誤叫為“減速玻璃”,是因為上世紀50、60年代時期,一些原本開大卡車的老一代司機后來轉開轎車了,他們發現開大卡車與開轎車存在明顯不同的速度感,這種視覺差異在于大卡車采用了厚度不均的玻璃,成像扭曲變形,當汽車運動時,這種形變會產生“加快”的錯覺,于是他們誤以為老外采用了減速玻璃之類的黑科技(當時的轎車為外國貨),故減速玻璃這個梗便是這樣來的了。

由這個梗還被引伸至豪車與普通車的區別,一度有不良商家以“減速玻璃”為噱頭,以致大眾以為開好的車會感覺慢。其實,隨著汽車工業的進步,現代汽車采用的安全玻璃視覺與實際趨同,并不存在你開保時捷時就感覺世界變慢了就容易超速的笑話。

F1為什么會沒玻璃?

F1的速度很快吧,那么你有想過為什么大部分F1賽車沒有前擋風玻璃這個問題?其實這個問題涉及車手逃生關鍵點,還記得今年F1澳大利亞揭幕戰中阿隆索因超車引起的嚴重車禍嗎?當時整部車幾經翻滾變成廢鐵,然而,阿隆索完好地在車禍里逃離出來。在F1賽事中,車手為避免造成二次傷害,在車禍后必須在5秒內完全逃生,所以六點式安全帶被設計成單手解綁,方向盤也是可拆卸的。所以擋風玻璃的存在必然阻礙車手逃生。再說F1車手佩戴的頭盔護目鏡本來就是很高級的“玻璃”,除了不易沾水外,護目鏡表面還鍍了幾層薄膜,只要在比賽中沾上了污漬,車手可以撕膜以保證安全駕車的清晰視野。

經常看F1方程式的網友應該還清晰記得前年法國選手比安奇“死亡之撞”,他駕駛的賽車撞上了路邊正在作業的吊車,他的頭部與吊車發生激烈撞擊,事后結合耳塞傳回數據,判斷出當時撞擊力為254倍重力,而普通人可承受的僅為3.5倍重力。再次激發業界對半封閉或全封閉的座艙蓋的討論,如早前被人嘲笑為“人字拖”的halo半封閉式座艙蓋方案,爭議集中點在于這種設計能緩沖駕駛員頭部正面撞擊力,但也同時增加車手逃生難度,需要兩方面妥協取最優。

為什么會有小三角窗呢?

大家有注意過汽車小三角窗的作用嗎?首先它的作用是增加司機視野,減少A柱與C柱帶來的盲區。其次,在視覺上,這種小三角窗能延伸現代汽車曲線的同時,也能確保玻璃完全升降(導軌與B柱的玻璃導軌需要保持平行)。

其實最早期的汽車,三角窗是可以開啟的,保持車內的通風。但是汽車空調與天窗的出現,使得小三角窗的作用減弱,主要只是為了美觀而已。

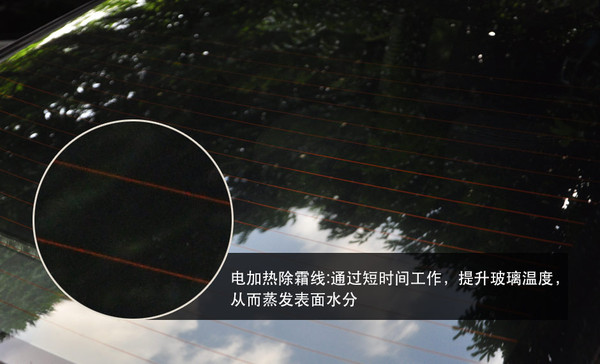

后擋風玻璃為什么會有一條條的“線”?

老司機也有可能不知道后擋風玻璃的平行線的作用,還可能誤以為是判斷后車車距的輔助線或裝飾用的,其實都不是,這些線就是電加熱除霜線,它的作用就是保證后窗的清晰視野,幫助司機通過車內后視鏡觀察后車情況。這些線之所以沒有一樣用于前擋風玻璃,主要是司機前方視野的要求更高。

編輯點評:汽車玻璃就是那么低調,形態從無到有再到曲面,功能從遮風擋雨到未來可觸控化,以至于它的演變過程不被大多數人察覺,甚至連它自己都想不到自己很有可能是未來智能汽車大劇本里的“主角”呀。

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號